6月30日(日) 13時より夏越大祓を斎行いたしました。

今年もたくさん方にご参列いただき誠にありがとうございました。

この茅の輪は、前日に地元笠間で茅を刈りとり、有志の皆さまの手作りで立派に完成しました。ご協力いただいた有志の皆様には本当にありがとうございました。

9月中旬まで境内に設置する予定です。茅の輪をくぐりにぜひご参拝くださいませ。

6月30日(日) 13時より夏越大祓を斎行いたしました。

今年もたくさん方にご参列いただき誠にありがとうございました。

この茅の輪は、前日に地元笠間で茅を刈りとり、有志の皆さまの手作りで立派に完成しました。ご協力いただいた有志の皆様には本当にありがとうございました。

9月中旬まで境内に設置する予定です。茅の輪をくぐりにぜひご参拝くださいませ。

境内に稲の苗を植えました。

神奈川県産の「はるみ」という品種です。

神話では稲作りは神様からさずかった神聖なものとされています。

秋に黄金色に実った稲穂を収穫して、御神前にお供えする予定です。

ご参拝にお越しのさいには、稲の成長も見守っていただければ幸いです。

夏越の大祓の季節が近づいてきました。

今年は6月30日(日)13時から茅の輪くぐり神事を執り行います。

この半年の間に知らず知らずのうちに積もったケガレを落とし、残りの半年を清らかに過ごしましょう!

皆さまのご参列お待ちしております。

茅の輪は9月の例大祭まで境内に設置していますのでぜひお運びください。

青木神社の桜が満開を迎えました。

夜桜もきれいです🌸

境内の桜が、1部咲き始めました。

この時期、桜の押印の入った御朱印を頒布しています🌸

たくさんの参拝者の方にお越しいただき、令和6年のどんど焼き神事を斎行することができました。

朝からご準備いただいた皆さまどうもありがとうございました。

歳神様をお迎えする準備を地域の方々にご協力いただきながら進めています。

日頃から青木神社の鎮守の杜を管理していただいている地元企業の石井造園株式会社さまより、竹灯篭をご寄贈いただきました。大変きれいな社紋入りの竹アートです。

初詣は青木神社へどうぞお詣りください。

皆様のご参拝を心よりお待ちしております。

令和6年の厄年一覧です。

厄除祈願をご希望の方は下記ご参照ください。

ご祈祷の受付は1組ずつ予約制で承っております。

電話(☎︎045-893-2708)・ウエブサイト・社務所にてご予約受付中です。

【2024年(令和6年)男性の厄年一覧】

2001年(平成13年)生まれ24歳 へび 前厄

2000年(平成12年) 生まれ25歳 たつ 本厄

1999年(平成11年) 生まれ26歳 うさぎ 後厄

1984年(昭和59年)生まれ41歳 ねずみ 前厄

1983年(昭和58年)生まれ42歳 いのしし 大厄

1982年(昭和57年)生まれ43歳 いぬ 後厄

1965年(昭和40年)生まれ60歳 へび 前厄

1964年(昭和39年)生まれ61歳 たつ 本厄

1963年(昭和38年)生まれ62歳 うさぎ 後厄

【2024年(令和6年)女性の厄年一覧】

2007年(平成19年)生まれ18歳 いのしし 前厄

2006年(平成18年)生まれ19歳 いぬ 本厄

2005年(平成17年)生まれ20歳 とり 後厄

1993年(平成5年)生まれ32歳 とり 前厄

1992年(平成4年)生まれ33歳 さる 大厄

1991年(平成3年) 生まれ34歳 ひつじ 後厄

1989年(平成元年)生まれ36歳 へび 前厄

1988年(昭和63年)生まれ37歳 たつ 本厄

1987年(昭和62年)生まれ38歳 うさぎ 後厄

1965年(昭和40年)生まれ60歳 へび 前厄

1964年(昭和39年)生まれ61歳 たつ 本厄

1963年(昭和38年)生まれ62歳 うさぎ 後厄

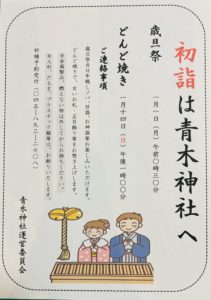

初詣は青木神社へ

◇歳旦祭 1月1日(月)午前0時30分 斎行

◇どんど焼き 1月14日(日)午後1時 斎行

•新年祈祷、厄除祈祷は1組ずつ予約制で承っております。社務所又は電話(☎︎045-893-2708)にて受付中です。

•授与品(御神札、御守りなど)は、1月1日から15日(午前10時から午後4時)まで社務所にておわかちします。

•歳旦祭当日、恒例の年越しそば、甘酒、御神酒などをお楽しみいただけます。

•どんど焼きでは、神社から受けて1年が経ちお返しされたものをお焚き上げします。神棚におまつりした御神札や身につけている御守り等が基本です。

※ビニール・プラスチック・金属製品など、燃やせないものは事前に外してからお待ちください。

※人形、だるま類はお断り致します。

伝統行事であるどんど焼きをこれからも継続していく為にも、皆さまのご協力をお願い致します。

表参道沿いに献灯を並べて、夜空を明るく照らしみなさまのお越しをお待ちしております。

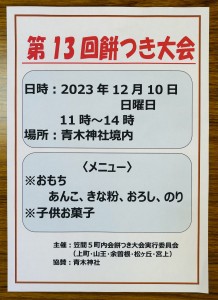

青木神社の境内でお餅つき大会を行います。

ぜひ遊びにいらしてください。

12月10日(日) 午前11時〜午後2時

※荒天中止•4年ぶりに縮小版で開催することになりました。